春荣

门阀世家系列# 历史上南方门阀世家之 颍川庾氏

起源:颍川沃土上的儒学初基

颍川庾氏的远祖可追溯至颛顼后裔,商周时便在中原繁衍生息。秦汉时期,庾氏定居颍川鄢陵(今河南鄢陵)——这片位于颍水之畔的沃土,是中原文化的核心区,儒学兴盛、交通便利(北通洛阳,南达淮水),为家族发展提供了天然优势。

西汉至东汉,庾氏以“耕读传家”积累声望:庾乘(东汉名士)隐居鄢陵教授经学,拒绝朝廷征辟,被时人称为“征君”,其“守道不仕”的气节为家族赢得清誉;庾乘之子庾道(东汉太中大夫)则“兼通律令”,在颍川推行“以德化民”的治理,使庾氏从地方小族跃升为“颍川著姓”,与颍川陈氏、荀氏并称“颍川三望”。

崛起:外戚纽带与荆扬双据的权势巅峰

- 东晋开国:外戚身份的权力破局

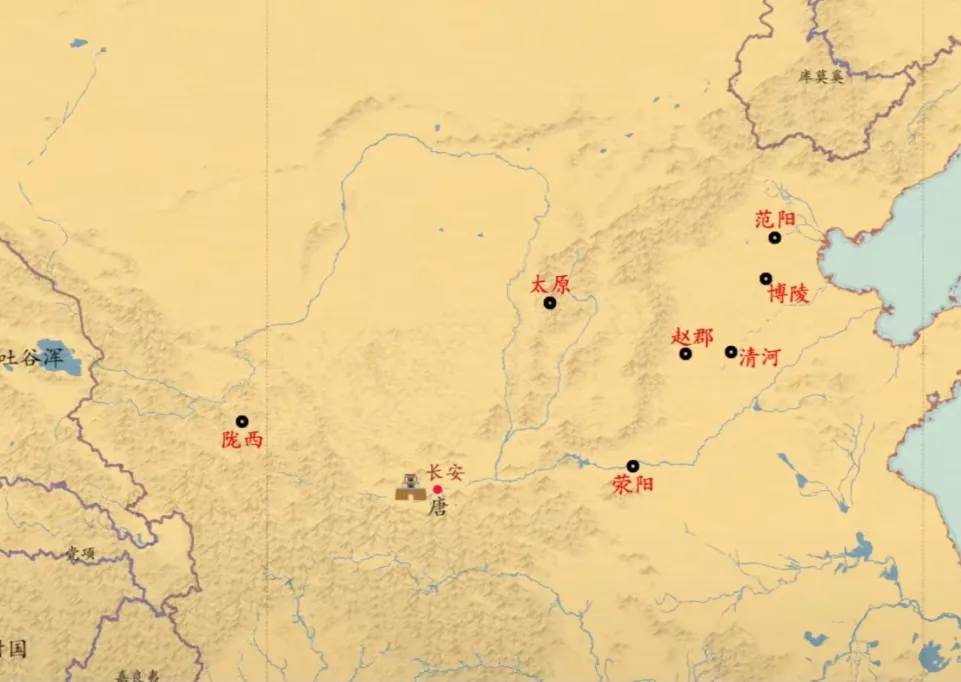

西晋末年“永嘉之乱”中,庾亮(庾道后裔)随司马睿南渡,凭借“风度雅正、善谈玄学”获赏识。更关键的是,其妹庾文君嫁与司马绍(晋明帝),322年司马绍即位后,庾文君成为皇后,庾亮以“国舅”身份入中枢,任中书监,与王导共掌朝政,开启颍川庾氏的“外戚政治”时代。晋明帝临终前,遗命庾亮与王导、卞壸共同辅政,庾亮趁机排挤王导势力,将亲信布防于建康周边,逐步掌控中央禁军。325年晋成帝即位(年仅5岁),庾文君以皇太后临朝,庾亮实际掌权,形成“庾氏外戚主导朝政”的格局。

- 荆扬双据:军事与行政的双重垄断

为巩固权力,庾亮推行“荆扬一体”策略:自己坐镇建康(扬州)掌中枢,让弟庾翼出镇荆州(治江陵)掌兵权,弟庾冰任会稽内史掌财赋,形成“中央决策—荆州屏障—会稽财源”的三角架构。荆州作为东晋“西部门户”,掌控长江中游兵权,庾翼在此“缮甲训兵,储粮积谷”,甚至一度计划北伐,使颍川庾氏成为继琅琊王氏后,第二个能“跨据荆扬”的门阀。庾冰辅政时,更推行“土断”政策(整理侨民户籍,使其承担赋税),既增加朝廷收入,又打击流民帅势力,进一步强化庾氏对地方的控制。此时的颍川庾氏,族人任刺史、太守者逾二十人,与琅琊王氏、陈郡谢氏并称“东晋三望”。

代表人物:风度与权术的交织

- 庾亮:东晋权臣,以“清谈风度”闻名——在建康主持“玄谈会”,与王导、殷浩等辨析《老子》义理,成为士族审美标杆。但掌权后刚愎自用,327年因强征历阳内史苏峻入朝,引发“苏峻之乱”(苏峻叛军攻破建康,庾亮出逃浔阳)。乱后他自请出镇芜湖,虽收复失地,却因“决策失误”声望受损,临终前嘱咐庾翼“以稳为主,勿轻举妄动”。

- 庾冰:庾亮弟,以“务实”著称。晋成帝时期任中书监,推行“土断”时“严核户籍,不分侨旧”,一年内使朝廷编户增加十万,被赞为“救时之相”。他还改革选官制,规定“郡守需任满六年方可迁转”,遏制士族“速迁求进”的浮躁之风,为东晋中期稳定奠定基础。

- 庾翼:庾亮弟,军事领袖。任荆州刺史时,“身先士卒,与士卒同甘苦”,将荆州军队扩编至五万人,343年上书请求北伐,目标收复关中。他亲率大军至襄阳,一度攻占樊城,却因粮草不继、朝内反对(桓温等士族掣肘)被迫撤军。345年庾翼病逝,临终前推荐其子庾爰之接任荆州,未获朝廷批准,为桓温崛起埋下伏笔。

落幕:桓温崛起与家族式微

庾翼死后,东晋朝廷以“庾爰之年轻难掌荆州”为由,改任桓温(谯国桓氏)为荆州刺史。桓温到任后,迅速清除庾氏旧部,吞并荆州兵权,颍川庾氏失去最核心的军事支柱。

庾亮之子庾羲、庾和虽在朝任官,却因“缺乏军功、仅善清谈”被边缘化——庾羲任吴国内史时,“终日宴饮,不理政务”,被弹劾免官;庾和任护军将军时,在桓温与晋室的斗争中首鼠两端,最终被排挤出中枢。

南朝宋齐时期,庾氏仅余“颍川郡望”的虚名,族人多任地方小官(如南齐庾杲之任御史中丞),再未重返权力核心。至隋唐,颍川庾氏散落各地,或改姓避祸,逐渐淡出历史舞台。

影响:外戚门阀的短暂辉煌与历史镜鉴

颍川庾氏的崛起,开创了“以外戚身份掌控荆扬”的门阀模式,其在东晋早期推行的“土断”政策,缓解了侨民与土著的矛盾,为东晋存续提供了经济基础;庾翼的北伐准备,也为后来桓温北伐积累了军事经验。

但家族的衰落更具警示意义:过度依赖外戚身份(庾亮、庾冰的权力皆系于庾文君太后),一旦皇权更迭(太后去世、新帝亲政)便失去根基;军事上依赖荆州却后继无人,最终被桓温取而代之;士族子弟“重清谈轻实务”的腐朽(如庾羲),更暴露了门阀制度的脆弱性。从颍川儒学世家到东晋外戚巅峰,颍川庾氏的兴衰,恰是东晋门阀“权力依赖特定纽带(外戚、军权)而难以持久”的缩影。